и¶ізҗғжҳҺжҳҹе·ҙи’ӮзІҫеҪ©и§ЈиҜҙеёҰдҪ йўҶз•Ҙи¶ізҗғжҜ”иөӣзҡ„йӯ…еҠӣдёҺжҝҖжғ…

и¶ізҗғпјҢдҪңдёәе…ЁзҗғжңҖеҸ—ж¬ўиҝҺзҡ„иҝҗеҠЁд№ӢдёҖпјҢе…¶йӯ…еҠӣдёҺжҝҖжғ…еҗёеј•зқҖдәҝдёҮзҗғиҝ·гҖӮиҖҢеңЁиҝҷе…¶дёӯпјҢи¶ізҗғжҳҺжҳҹе·ҙи’Ӯд»Ҙе…¶зӢ¬зү№зҡ„и§Ҷи§’е’Ңдё“дёҡзҡ„и§ЈиҜҙпјҢдёәжҲ‘们еёҰжқҘдәҶж— дёҺдјҰжҜ”зҡ„жҜ”иөӣдҪ“йӘҢгҖӮжң¬ж–Үе°Ҷеӣҙз»•вҖңи¶ізҗғжҳҺжҳҹе·ҙи’ӮзІҫеҪ©и§ЈиҜҙеёҰдҪ йўҶз•Ҙи¶ізҗғжҜ”иөӣзҡ„йӯ…еҠӣдёҺжҝҖжғ…вҖқиҝҷдёҖдё»йўҳпјҢд»ҺеӨҡдёӘж–№йқўиҝӣиЎҢиҜҰз»ҶеҲҶжһҗгҖӮйҰ–е…ҲпјҢжҲ‘们е°ҶжҺўи®Ёе·ҙи’ӮеңЁи§ЈиҜҙдёӯзҡ„дёӘдәәйЈҺж јпјҢд»ҘеҸҠд»–еҜ№жҜ”иөӣзҡ„ж·ұеҲ»зҗҶи§Јпјӣе…¶ж¬ЎпјҢеҲҶжһҗе·ҙи’ӮеҰӮдҪ•йҖҡиҝҮз”ҹеҠЁзҡ„иҜӯиЁҖдј йҖ’жҜ”иөӣжғ…ж„ҹпјӣжҺҘзқҖпјҢи®Ёи®әд»–еҜ№е№ҙиҪ»зҗғе‘ҳе’Ңзҗғиҝ·дә§з”ҹзҡ„еҪұе“ҚпјӣжңҖеҗҺпјҢжҖ»з»“е·ҙи’Ӯи§ЈиҜҙеҜ№дәҺжҸҗеҚҮи§Ӯдј—и§ӮиөӣдҪ“йӘҢзҡ„йҮҚиҰҒжҖ§гҖӮйҖҡиҝҮиҝҷдәӣж–№йқўпјҢжҲ‘们е°Ҷжӣҙе…Ёйқўең°зҗҶи§Је·ҙи’ӮжүҖеұ•зҺ°еҮәзҡ„и¶ізҗғж–ҮеҢ–е’ҢзІҫзҘһгҖӮ

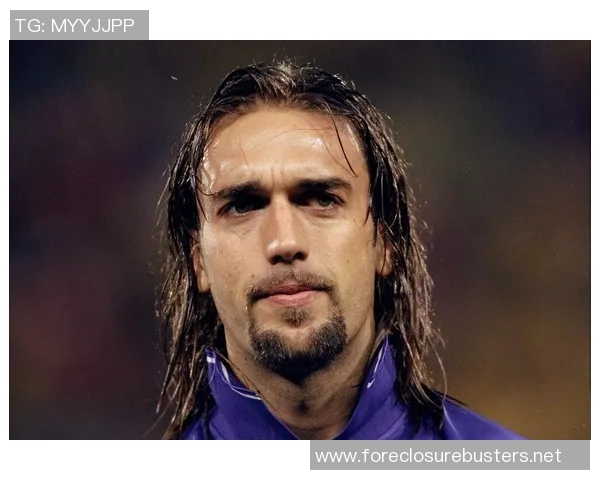

1гҖҒе·ҙи’ӮзӢ¬зү№и§ЈиҜҙйЈҺж ј

дҪңдёәдёҖдҪҚдј еҘҮзҗғжҳҹпјҢе·ҙи’ӮеңЁи§ЈиҜҙдёӯеұ•зҺ°еҮәиҮӘе·ұзӢ¬зү№зҡ„дёӘжҖ§гҖӮд»–з”Ёдё°еҜҢзҡ„з»ҸйӘҢе’Ңж·ұе…Ҙзҡ„и§Ғи§ЈпјҢдёәи§Ӯдј—жҸҗдҫӣдәҶдё“дёҡиҖҢз”ҹеҠЁзҡ„и®Іи§ЈгҖӮеңЁжҜҸеңәжҜ”иөӣдёӯпјҢд»–дёҚд»…д»…жҳҜдёҖдёӘж—Ғи§ӮиҖ…пјҢиҖҢжҳҜеғҸдёҖдҪҚж•ҷз»ғдёҖж ·пјҢеј•еҜји§Ӯдј—зҗҶи§ЈжҲҳжңҜеёғеұҖе’Ңзҗғйҳҹзӯ–з•ҘгҖӮиҝҷз§ҚеҸӮдёҺж„ҹи®©и§Ӯдј—жӣҙе®№жҳ“иһҚе…ҘжҜ”иөӣд№ӢдёӯгҖӮ

жӯӨеӨ–пјҢе·ҙи’Ӯе–„дәҺиҝҗз”ЁжҜ”е–»е’Ңе№Ҫй»ҳпјҢдҪҝеҫ—жһҜзҮҘзҡ„ж•°жҚ®еҸҳеҫ—з”ҹеҠЁжңүи¶ЈгҖӮд»–дјҡз”ЁеҪўиұЎеҢ–зҡ„иҜӯиЁҖжҸҸиҝ°иҝӣж”»дёҺйҳІе®Ҳд№Ӣй—ҙзҡ„еҚҡејҲпјҢи®©дәәд»ҝдҪӣзҪ®иә«дәҺжҜ”иөӣзҺ°еңәгҖӮиҝҷз§ҚйҖҡдҝ—жҳ“жҮӮеҸҲдёҚеӨұж·ұеәҰзҡ„иЎЁиҫҫж–№ејҸпјҢж— з–‘еўһејәдәҶеӨ§дј—еҜ№и¶ізҗғиөӣдәӢзҡ„е…ҙи¶ЈгҖӮ

дёҺжӯӨеҗҢж—¶пјҢе·ҙи’ӮеңЁи§ЈиҜҙж—¶еұ•зӨәеҮәзҡ„жҝҖжғ…д№ҹж„ҹжҹ“дәҶж— ж•°зҗғиҝ·гҖӮд»–йӮЈз§ҚжҝҖжҳӮжҫҺж№ғгҖҒе……ж»Ўзғӯжғ…зҡ„иҜӯи°ғпјҢеңЁе…ій”®ж—¶еҲ»еҫҖеҫҖиғҪеј•еҸ‘и§Ӯдј—еҶ…еҝғж·ұеӨ„жңҖејәзғҲзҡ„е…ұйёЈгҖӮжӯЈеӣ дёәеҰӮжӯӨпјҢд»–жҲҗдёәдәҶи®ёеӨҡзҗғиҝ·еҝғзӣ®дёӯзҡ„жңҖдҪіи§ЈиҜҙе‘ҳгҖӮ

2гҖҒз”ҹеҠЁиҜӯиЁҖдј йҖ’жғ…ж„ҹ

и¶ізҗғжҳҜдёҖйЎ№е……ж»ЎжҲҸеү§жҖ§зҡ„иҝҗеҠЁпјҢжҜҸеңәжҜ”иөӣйғҪеҸҜиғҪеҮәзҺ°ж„ҸжғідёҚеҲ°зҡ„еҸ‘еұ•гҖӮиҖҢжӯЈжҳҜиҝҷз§ҚдёҚзЎ®е®ҡжҖ§пјҢдҪҝеҫ—иҜ„и®әе‘ҳйңҖиҰҒе…·еӨҮж•Ҹй”җзҡ„и§ӮеҜҹеҠӣе’Ңиҝ…йҖҹеҸҚеә”иғҪеҠӣгҖӮе·ҙи’ӮеңЁиҝҷж–№йқўиЎЁзҺ°е°ӨдёәзӘҒеҮәпјҢд»–иғҪеӨҹе®һж—¶жҚ•жҚүеҲ°еңәдёҠзһ¬жҒҜдёҮеҸҳзҡ„дҝЎжҒҜпјҢ并用з”ҹеҠЁеҪўиұЎзҡ„иҜқиҜӯеҸҠж—¶дј йҖ’з»ҷи§Ӯдј—гҖӮ

дҫӢеҰӮпјҢеҪ“зҗғйҳҹжү“е…Ҙе…ій”®иҝӣзҗғж—¶пјҢе·ҙи’ӮжҖ»жҳҜиғҪз”ЁжҝҖжҳӮзҡ„иҜқиҜӯжҸҸиҝ°йӮЈдёӘзһ¬й—ҙзҡ„йҮҚиҰҒжҖ§пјҢи®©и§Ӯдј—ж„ҹеҗҢиә«еҸ—гҖӮд»–дјҡејәи°ғиҝҷдёҖиҝӣзҗғиғҢеҗҺзҡ„еҠӘеҠӣдёҺжұ—ж°ҙпјҢи®©дәә们жҳҺзҷҪпјҢиҝҷдёҚд»…д»…жҳҜдёҖеҲҶпјҢиҖҢжҳҜдёҖж®өж•…дәӢпјҢдёҖд»ҪжўҰжғігҖӮд»–иҝҷж ·зҡ„иЎЁиҫҫдҪҝеҫ—жҷ®йҖҡиҝӣзҗғеҸҳжҲҗдәҶдёҖж¬Ўж¬Ўд»ӨдәәжҢҜеҘӢзҡ„дәәз”ҹдҪ“йӘҢгҖӮ

еҸҰеӨ–пјҢйқўеҜ№дёҖдәӣдәүи®®еҲӨзҪҡжҲ–зӘҒеҸ‘зҠ¶еҶөж—¶пјҢе·ҙи’Ӯд№ҹиғҪеҶ·йқҷиҖҢжё…жҷ°ең°еҲҶжһҗжғ…еҶөпјҢз”ЁзҗҶжҖ§зҡ„жҖқз»ҙеј•еҜји§Ӯдј—зңӢеҫ…дәӢ件иғҢеҗҺзҡ„зңҹзӣёгҖӮиҝҷз§Қе№іиЎЎдҪҝеҫ—д»–зҡ„и§ЈиҜҙжӣҙеҠ еҸҜдҝЎпјҢд№ҹеўһеҠ дәҶи§Ӯдј—еҜ№д»–иЁҖи®әзҡ„дҝЎд»»еәҰгҖӮ

3гҖҒеҪұе“Қе№ҙиҪ»зҗғе‘ҳдёҺзҗғиҝ·

йҷӨдәҶзӣҙжҺҘдј иҫҫжҜ”иөӣдҝЎжҒҜеӨ–пјҢе·ҙи’Ӯиҝҳз§ҜжһҒеҸӮдёҺйқ’е°‘е№ҙеҹ№и®ӯеҸҠжҺЁе№ҝи¶ізҗғж–ҮеҢ–гҖӮд»–еёёеёёеҲ©з”ЁиҮӘе·ұзҡ„зҹҘеҗҚеәҰпјҢеј•еҜје№ҙиҪ»дәәе…іжіЁдҪ“иӮІиҝҗеҠЁпјҢ并жҝҖеҠұ他们иҝҪжұӮиҮӘе·ұзҡ„жўҰжғігҖӮеңЁд»–зҡ„еҪұе“ҚдёӢпјҢдёҚе°‘е№ҙиҪ»е°Ҹе°ҶеңЁи®ӯз»ғдёӯжӣҙеҠ еҠӘеҠӣпјҢеёҢжңӣжңӘжқҘиғҪеӨҹеғҸд»–дёҖж ·й—ӘиҖҖз»ҝиҢөеңәгҖӮ

еҗҢж—¶пјҢеҜ№дәҺи®ёеӨҡеҲқеӯҰиҖ…иҖҢиЁҖпјҢи§ӮзңӢд»–зҡ„и§ЈиҜҙд№ҹжҳҜдёҖз§ҚеӯҰд№ жңәдјҡгҖӮйҖҡиҝҮиҒҶеҗ¬д»–зҡ„и®Іиҝ°пјҢ他们дёҚд»…иғҪеӨҹжҺҢжҸЎеҹәжң¬жҠҖе·§пјҢиҝҳaoaз”өз«һиғҪзҗҶи§Јжӣҙж·ұеұӮж¬ЎжҲҳжңҜзҗҶеҝөгҖӮиҝҷеҜ№дәҺе№ҙиҪ»дәәзҡ„жҲҗй•ҝж— з–‘иө·еҲ°дәҶз§ҜжһҒдҪңз”ЁпјҢдҪҝ他们еңЁдә«еҸ—д№җи¶Јд№ӢдҪҷпјҢд№ҹдёҚж–ӯжҸҗй«ҳиҮӘиә«ж°ҙе№ігҖӮ

жӯӨеӨ–пјҢдҪңдёәдёҖдҪҚзҹҘеҗҚдәәзү©пјҢе·ҙи’ӮиҝҳжүҝжӢ…зқҖдј ж’ӯи¶ізҗғж–ҮеҢ–зҡ„йҮҚиҰҒдҪҝе‘ҪгҖӮд»–еҸӮдёҺеҗ„з§Қе…¬зӣҠжҙ»еҠЁпјҢд»Ҙи¶ізҗғдёәеӘ’д»ӢпјҢе°Ҷеҝ«д№җдёҺеёҢжңӣеёҰз»ҷжӣҙеӨҡдәәгҖӮиҝҷдёҚд»…жҸҗеҚҮдәҶе…¬дј—еҜ№и¶ізҗғиҝҗеҠЁи®ӨзҹҘпјҢд№ҹеўһејәдәҶзӨҫдјҡеҗ„з•ҢеҜ№дҪ“иӮІдәӢдёҡеҸ‘еұ•зҡ„ж”ҜжҢҒеҠӣеәҰгҖӮ

4гҖҒжҸҗеҚҮи§ӮиөӣдҪ“йӘҢзҡ„йҮҚиҰҒжҖ§

BattiзІҫеҪ©з»қдјҰзҡ„и§ЈиҜҙеӨ§еӨ§жҸҗеҚҮдәҶз”өи§ҶиҪ¬ж’ӯеҸҠзӣҙж’ӯе№іеҸ°дёҠзҡ„и§ӮзңӢдҪ“йӘҢгҖӮеҪ“жҲ‘们еқҗеңЁжІҷеҸ‘дёҠпјҢйҖҡиҝҮеұҸ幕и§ӮзңӢжҜ”иөӣж—¶пјҢжңүж—¶еҖҷдјҡж„ҹеҲ°еӯӨеҚ•гҖӮиҖҢжңүдәҶиҝҷж ·зҡ„дјҳз§ҖиҜ„и®әе‘ҳйҷӘдјҙпјҢе°ұеҘҪеғҸиә«иҫ№жңүдәҶдёҖдҪҚжңӢеҸӢпјҢе…ұеҗҢеҲҶдә«иҝҷд»ҪжҝҖжғ…гҖӮдёҚи®әжҳҜж¬ўе‘јиҝҳжҳҜеҸ№жҒҜпјҢд»–йғҪиғҪеҸҠж—¶еӣһеә”жҲ‘们зҡ„жғ…з»ӘпјҢе°ҶжҜҸдёҖж¬Ўй«ҳжҪ®зһ¬й—ҙж”ҫеӨ§иҮіжһҒиҮҙгҖӮ

еҶҚиҖ…пјҢйҖҡиҝҮд»–зҡ„дё“дёҡеҲҶжһҗе’Ңе№іжҳ“иҝ‘дәәзҡ„и®Іиҝ°ж–№ејҸпјҢеҚідҫҝжҳҜдёҚзҶҹжӮү规еҲҷзҡ„ж–°жүӢпјҢд№ҹеҸҜд»ҘиҪ»жқҫи·ҹйҡҸиөӣдәӢзҡ„еҸ‘еұ•иҠӮеҘҸгҖӮиҝҷз§ҚеҢ…е®№жҖ§и®©жӣҙеӨҡзҡ„дәәж„ҝж„Ҹиө°иҝӣиҝҷдёӘдё–з•ҢпјҢд»ҺиҖҢжҺЁеҠЁж•ҙдёӘи¶ізҗғеңҲзҡ„еҸ‘еұ•пјҢд№ҹдҪҝеҫ—жӣҙеӨҡж–°йІңиЎҖж¶ІеҠ е…ҘеҲ°иҝҷдёҖдјҹеӨ§зҡ„иҝҗеҠЁдёӯжқҘгҖӮ

жңҖеҗҺпјҢеҸҜд»ҘзңӢеҲ°пјҢж— и®әжҳҜеңЁе®¶дёӯиҝҳжҳҜиҒҡдјҡдёҠпјҢдёҺжңӢеҸӢ们дёҖиө·и§ӮзңӢжҜ”иөӣж—¶пјҢеҰӮжһңжңүеҰӮе·ҙи’ӮиҲ¬дјҳз§Җдё”еҜҢжңүжҝҖжғ… зҡ„иҜ„и®әе‘ҳпјҢйӮЈеҝ…е®ҡдјҡдёәеӨ§е®¶еўһж·»ж— йҷҗд№җи¶ЈгҖӮеӣ жӯӨпјҢд»–еҜ№дәҺжҸҗеҚҮж•ҙдҪ“иөӣдәӢж°ӣеӣҙе…·жңүдёҚеҸҜеҝҪи§Ҷзҡ„йҮҚиҰҒдҪңз”ЁпјҢи®©жҜҸеңәжҜ”иөӣйғҪе……ж»Ўжҙ»еҠӣдёҺжңҹеҫ…гҖӮ

жҖ»з»“пјҡ

BattiеҮӯеҖҹе…¶зӢ¬зү№йЈҺж јгҖҒз”ҹеҠЁиҜӯиЁҖд»ҘеҸҠзғӯжғ…жҠ•е…ҘпјҢдёҚж–ӯеҗ‘жҲ‘们еұ•зӨәзқҖи¶ізҗғдё–з•ҢйҮҢзҡ„йӯ…еҠӣдёҺжҝҖжғ…гҖӮд»Һд»–иә«дёҠпјҢжҲ‘们дёҚд»…зңӢеҲ°дәҶдёҖдёӘдјҳз§ҖиҝҗеҠЁе‘ҳиҪ¬еһӢжҲҗеҠҹеҗҺзҡ„иҒҢдёҡжҖҒеәҰпјҢжӣҙж„ҹеҸ—еҲ°дәҶдёҖдҪҚзңҹжӯЈзғӯзҲұиҝҷйЎ№иҝҗеҠЁзҡ„дәәжүҖеёҰжқҘзҡ„ж„ҹжҹ“еҠӣгҖӮд»–жҠҠеӨҚжқӮжҷҰ涩зҡ„дҝЎжҒҜеҢ–з№Ғдёәз®ҖпјҢдҪҝд№ӢеҸҳеҫ—жҳ“дәҺдј ж’ӯпјҢд»ҺиҖҢи®©жӣҙеӨҡдәәд№җдәҺжҺҘеҸ—并欣иөҸиҝҷйЎ№дјҹеӨ§зҡ„иҝҗеҠЁгҖӮ

Totality, йҖҡиҝҮеҜ№BattiзІҫеҪ©и§ЈиҜҙиҝҮзЁӢдёӯзҡ„еҗ„дёӘзҺҜиҠӮиҝӣиЎҢж·ұе…Ҙеү–жһҗпјҢжҲ‘们зӣёдҝЎпјҢиҝҷж ·зҡ„дёҖдҪҚиҜ„и®әе‘ҳз»қйқһеҒ¶з„¶пјҢиҖҢжҳҜз»ҸиҝҮй•ҝжңҹз§ҜзҙҜдёҺй”ӨзӮјеҪўжҲҗзҡ„дёҚжңҪйӯ…еҠӣгҖӮжңӘжқҘпјҢжҲ‘们жңҹеҫ…зңӢеҲ°жӣҙеӨҡеғҸBattiиҝҷж ·зҡ„дәәзү©пјҢдёәжҲ‘们зҡ„з”ҹжҙ»еўһж·»иүІеҪ©пјҢеҗҢж—¶жҺЁеҠЁж•ҙдёӘдҪ“иӮІдәӢдёҡдёҚж–ӯеүҚиЎҢпјҒ